Klimawandel, Umwelteinflüsse und Naturkatastrophen bedrohen einmalige Kulturgüter.

Eine vorausschauende Dokumentation sichert wertvolle Informationen und ermöglicht schonende virtuelle Besuche.

JScriba.com stellt Expertise und technisches Know-how in den Dienst des kulturellen Erbes.

Die angewandte Technik ermöglicht virtuelles Erleben eines historischen Bauwerkes. Detailgetreue hochauflösende Panoramafotos und präzise 3D-Daten sind eine Art visuelle Versicherung für die Rekonstruktion im Falle einer Beschädigung durch Hochwasser, Feuer oder Erdbeben.

UNESCO-Welterbestätten sind natürlich die bekanntesten Kulturdenkmäler. Allein Italien kann 58 vorweisen, davon vier in Padua. Ein Motiv aus dem Oratorio San Michele steht hier stellvertretend für Schäden, die über Jahrhunderte an wertvollen Fresken entstehen.

Um beim Beispiel Italien zu bleiben: Pompeji und das Herculaneum bei Neapel zeigen anschaulich, wie bedroht diese Region durch Erdbeben ist. Man erinnert sich vielleicht auch noch an das Beben in Assisi 1997 (Spiegel-Archiv).

Auch der Brand von Notre Dame in Paris 2019 mag verdeutlichen, wie wichtig eine vorausschauende digitale Dokumentation von historischen Anlagen und Gebäuden ist. Nur mit ihr ist eine exakte Rekonstruktion möglich.

2025 neu aufgenommen wurden in Deutschland die Schlösser Neuschwanstein, Linderhof, Herrenchiemsee und das Königshaus am Schachen. Die Königsschlösser sind die 55. UNESCO-Welterbestätte in Deutschland. Daneben gibt es viele Gebäude, die für die kulturelle Identität einer Nation oder Region von Bedeutung sind.

Im Laufe des Jahres 2019 habe ich einen effizienten Workflow zum Erstellen von hochauflösenden Web-basierte VR-Rundgängen durch Kirchenräume und Orgeln erarbeitet, die es Auftraggebern, Orgelbauern und Zulieferern ermöglicht, das Instrument virtuell in Augenschein zu nehmen. Die Panoramabilder mit einer Auflösung von 500 Megapixeln erlauben das Hineinzoomen in kleinste Details, wie Beschriftungen auf Spieltischknöpfen und Orgelpfeifen. Im Raum zeigen sie präzise Schnitzereien und Deckengemälde.

Pilotprojekte dieser Dienstleistung sind auf meiner Website einsehbar: https://orgelpunkt.com/dokumentation/

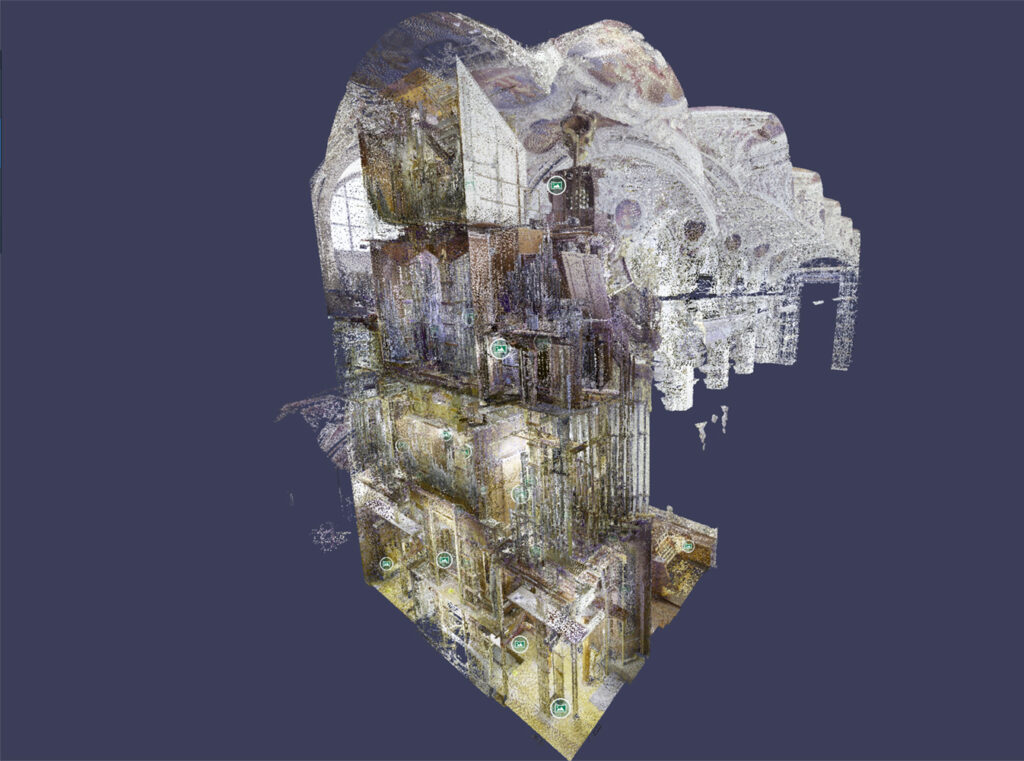

In der praktischen Anwendung bieten interaktive 3D-Modelle einen deutlichen Mehrwert, indem sie Nutzern ermöglichen, auch konkrete Maße zu ermitteln. Allerdings sind übliche Werkzeuge zur Gebäudevermessung zu grob aufgelöst, um einen realistischen visuellen Eindruck zu liefern.

Ich biete eine Verknüpfung der Panoramabilder mit 3D-Daten an, welche auf einer der führenden Hosting-Plattformen bereitgestelltt werden. Das Browser-basierte System bietet einfach zu handhabende Online-Werkzeuge, wie Längen- und Flächenmessung ohne spezielle 3D-Software.

„Eine weitere Herausforderung, die sich in einer Orgel anders als auf einer Baustelle bietet, ist die sogenannte Registrierung der verschiedenen Scans. Damit zum Schluss eine Gesamt-Punktwolke der 3D-Daten entsteht, müssen die Messungen von unterschiedlichen Standpunkten exakt aufeinander ausgerichtet werden. Im klassischen Vermessungswesen funktioniert das mit Zielmarken, die im Raum verteilt sind und auf mehreren Scans auftauchen. In üblichen Baukörpern funktioniert das weitgehend halbautomatisch. Selbst in einer relativ geräumigen Orgel wie der in Passau ist es aber fast unmöglich, Durchblicke zu finden, die von unterschiedlichen Standorten freie Sicht auf mehrere Marken erlauben.“ (Auszug)

Stationäre Scanner werden an strategisch ausgewählten Standpunkten des dokumentierten Gebäudes aufgestellt und vermessen von dort aus Millionen von Koordinaten, also Abstandsmessungen von diesem Standort aus.

Im nächsten Schritt werden die verschiedenen Scans mit einander verbunden. Dieser Prozess heißt „Registrierung“. Dabei werden Punkte im Raum, die von verschiedenen Scan-Standorten erfasst worden sind, zur Deckung gebracht. Mit jedem weiteren Scan wird die Punktwolke dichter und Objekte im Raum werden aus verschiedenen Perspektiven erfasst, so dass man sie später im virtuellen Raum von verschiedenen Seiten betrachten kann.

Je mehr Scan-Standorte im Raum verteilt sind, desto weniger Lücken hat später die Punktwolke. Da jeder Scan eine gewisse Zeit für den Aufbau des Scanners und den eigentlichen Scan-Vorgang benötigt, erfordern Scans mit mehr Standpunkten mehr Zeit bei der Aufnahme und mehr Aufwand bei der Registrierung und Nachbearbeitung.

Auf den ersten Blick erscheinen mobile Scanner daher praktischer. Diese Geräte werden in der Hand gehalten oder als eine Art Rucksack am Körper getragen. Sie scannen permanent die Umgebung und nehmen kontinuierlich Koordinaten für die Punktwolke auf, während der Operator im Raum umhergeht. Mithilfe der sogenannten SLAM-Technik (Simultaneous Localization and Mapping) ermittelt der Scanner fortlaufend seinen aktuellen Standort, damit sich die stets relativ dazu gemessenen Raumkoordinaten zu einer einheitlichen Punktwolke zusammenfassen lassen.

Zwangsläufig addieren sich dabei die Ungenauigkeiten in der Koordinatenmessung und die Unsicherheit des sich ständig ändernden Scanner-Standorts.

Aktuell ist die Genauigkeit von mobilen Scannern etwa um eine Größenordnung schlechter als die von stationären Scannern.

Während die Punktwolken von stationären Scannern selbst in großen Bauwerken eine Präzision von Millimetern erzielen können, zeigen die Ergebnisse von mobilen Scannern ein „Rauschen“ im Bereich von einigen Zentimetern. Das reicht für die Erfassung von Baukörpern aus, ist aber für die Dokumentation von filigranen Strukturen oder Kunstwerken im Raum meist nicht ausreichend.

Auf den ersten Blick erscheint das redundant, denn auch 3D-Scanner machen Fotos von der Umgebung.

Diese Bilder dienen einerseits zum Kolorieren der Punktwolke. Dabei werden den vom Laser gemessenen Intensitäten der Reflexion eines Punkts im Raum die Farbwerte des von der Kamera erfassten Bildpunkts hinzugefügt. Dadurch sieht auch die eigentlich schwarzweiße Punktwolke für den Betrachter nahezu fotorealistisch aus.

Allerdings kann die Auflösung einer Punktwolke nicht annähernd mit der Bildschärfe einer Kamera mithalten. Beim Hineinzoomen in die Punktwolke zerfällt diese rasch in buntes Schneegestöber.

Andererseits erzeugen Scanner auch Panoramabilder. Insbesondere stationäre Scanner arbeiten ähnlich wie eine Panoramakamera, indem sie sich Bilder in verschiedenen Winkeln aufnehmen und daraus ein 360°-Bild in alle Blickrichtungen errechnen.

Allerdings reichen auch diese Fotos nicht an die Bildschärfe der speziellen Panoramakamera heran. Die Panoramakamera nimmt viel mehr Einzelbilder auf und erzielt so etwa die zehnfache Pixelzahl der besten Scanner-Panoramen. Außerdem unterscheiden sich die Aufnahmetechniken: Die Panoramakamera wird präzise um ihr optisches Zentrum gedreht, den sogenannten Nodalpunkt.

Dadurch wird sichergestellt, dass alle Teilbilder alle Gegenstände im Raum aus der exakt gleichen Perspektive aufnehmen und so später pixelgenau zu einem Panorama vereinigt werden können.

Bei Scannern hingegen sind die Kameras (meist werden zur Zeitersparnis mehrere Aufnahmen gleichzeitig gemacht) außerhalb des optischen Zentrums montiert. Die Teilbilder haben daher zwangsläufig eine „Paralaxe“, ihre Blickwinkel stimmen nicht überein.

Bei den Wandansichten eines großen Gebäudes spielt das keine große Rolle, aber bei der Aufnahme von Gegenständen im Nahbereich des Scanners bis zu einigen Metern führt die Paralaxe zu Doppelkonturen und Unschärfen. Für die Dokumentation von Kulturgut ist daher die fotografische Detailtreue der Panoramabilder als zusätzliche Informationsebene unerlässlich.

Wir laden 3D-Daten und Panoramabilder auf Web-basierten Plattformen hoch. Für das Betrachten der 3D-Modelle ist daher außer einem durchschnittlich performanten PC mit guter Internet-Anbindung und einem kompatiblen Webbrowser keine spezielle Software nötig.

Es besteht die Möglichkeit, die reinen Panoramabilder als eine virtuelle Tour zu veröffentlichen. Diese ist von allen Endgeräten aus zu betrachten, ermöglicht aber keine Interaktion mit den 3D-Daten.

Für die 3D-Daten arbeiten wir bevorzugt mit der Plattform Cintoo. Diese ist aktuell nur mit Desktop-Browsern zu benutzten. Hier können im 3D-Modell auch die Panoramabilder verortet werden. Das bietet verschiedene Möglichkeiten der Betrachtung und Interaktion:

In der Scanner-Navigation bewegt man sich durch Klicken von Scanner-Standort zu Scanner-Standort. In den fotorealistischen Bildern kann man beliebige Bildpunkte anklicken und mit Mess-Werkzeugen z.B. Abstände und Höhen messen. Reicht die Bildschärfe der Scanner-Panoramen nicht aus (siehe vorherigen FAQ-Punkt), kann man einen benachbarten Panoramastandort anwählen und dort die Stelle in höchster Fotoqualität betrachten.

Der Modus zur 3D-Navigation löst den Betrachter von konkreten Scan-Positionen und ermöglicht die freie Bewegung in der 3D-Punktwolke. Hier kann man Objekte aus beliebigen Perspektiven betrachten (vorausgesetzt es existieren dazu Scan-Daten) und mit Schnitt-Werkzeugen Bauwerke und Objekte im Querschnitt oder Höhenprofil unter die Lupe nehmen. Eine „Röntgen“-Ansicht macht auch optisch verdeckte Gegenstände sichtbar, die aus einer anderen Scan-Perspektive erfasst wurden.

Sie bekommen natürlich alle Daten, die Sie benötigen. Die Veröffentlichung auf der oben beschriebenen Cloud-Plattform ermöglicht es allen am Projekt Beteiligten, ohne spezielle Hard- oder Software auf sämtliche Informationen zuzugreifen. Auch die Zuweisung bestimmter eingeschränkter Zugriffsrechte an bestimmte Gruppen ist möglich.

Wenn Sie darüber hinaus Daten für eigene Weiterverarbeitungsschritte benötigen, etwa zur Modellierung von Baumaßnahmen oder zur Dokumentation der Daten auf eigenen Systemen, gibt es verschiedene Möglichkeiten der Datenübermittlung:

Standard-Punktwolkenformate wie E57 einzelner Ansichten lassen sich direkt von der Plattform herunterladen. Komplette Datensätze erfordern aufgrund des Volumens den Austausch von Datenträgern. Für spezielle Anforderungen können wir auch die Scanner-Rohdaten übermitteln oder andere Austauschformate erstellen, je nach den Möglichkeiten der im Projekt eingesetzten Scansysteme (z.B. LAS, LAZ, PTS).